鋰電裝備面臨反向"卡脖子"?歐美盯上了中國企業

時間:2024-03-12 11:08來源:觀察者網 作者:李沛

點擊:

次

從精密數控機床到先進半導體制造設備,高端裝備制造業曾給中國人帶來不少“卡脖子”的痛楚記憶,部分學者及媒體,甚至也煞有介事地對此進行過理論總結,宣稱歐美在相關領域壟斷地位是“工匠精神”或自由市場結出的果實。

然而隨著中國新能源產業的跨越式發展,中企在相關新興裝備制造門類的表現卻徹底顛覆了這套說辭,其技術水平與市場份額已無可爭議地躋身世界一流,甚至讓歐美產業界開始出現被反向“卡脖子”的焦慮。

鋰電制造設備,正是這樣一個新鮮熱辣的案例。

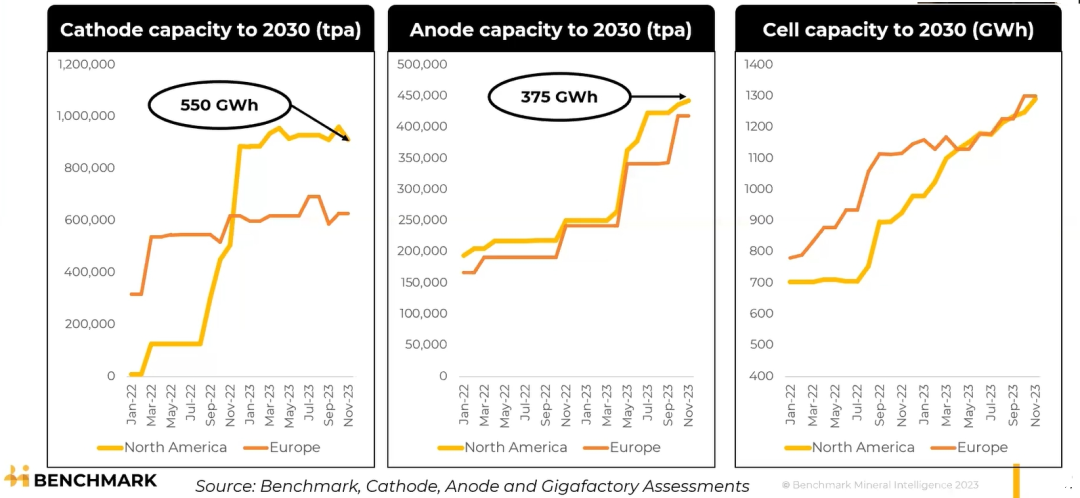

不久前,在歐洲工業界極具影響力的保時捷管理咨詢公司與德國機械設備制造業聯合會(VDMA)共同發布了一份報告《電池制造2030:極速協作》,其中將鋰電與半導體行業相對比,指出2030年鋰電市場規模有望達到5500億歐元規模,預計僅用十年時間就能趕上半導體市場1980-2020年的發展成就。而為滿足這樣的驚人市場增長,到2030年鋰離子電池電芯、模組制造裝備的累積投資也將達到約3000億歐元之巨,而根據該報告梳理,目前全球范圍內鋰電大規模制造設施“主要配備來自亞洲的生產技術,中國裝備制造商目前正在制定全方位服務提供商的國際標準,這些工廠中只有8%的高科技設備來自歐洲”。

報告進而以目前全球鋰電裝備領域龍頭企業—無錫先導智能為例,指出中國已經掌握了全球鋰電裝備制造業行業標準和最佳實踐的定義權,整線“交鑰匙”工程模式尚無歐洲和北美企業能夠效仿,中國的工程公司已經在超級鋰電工廠建設典型的垂直整合中建立了深厚基礎—這些基礎可能很難動搖,也令傳統上習慣于大量中小型企業橫向協作的歐洲制造業生態難以適應。

該研究作者Gregor Grandl就感慨:“只有歐洲機械工程公司成功聯合提供集成工廠解決方案,他們才能在來自亞洲的競爭中保持自己的地位。在技術上,歐洲工業處于不遜色的地位,但中國公司已經提供交鑰匙鋰電工廠方案。

”

”

盡管如此,這份報告的目的顯然不是主張歐洲產業界接受現實,這塊裝備制造業的巨大蛋糕里,歐洲人顯然也試圖切下更大的份額。代表著機械設備制造領域3600多家歐洲企業的VDMA直言不諱稱,歐洲在鋰電制造設備市場中8%的占比“太低,無法對技術發展產生重大影響,也無法在歐洲創建第二個鋰電產業集群,這需要約20%的永久市場份額”。

至于如何實現從8%到20%的鋰電裝備市場份額躍進?盡管歐洲產業界已付出不少努力,如此前Manz、GROB-WERKE和Dürr等知名歐洲裝備企業已簽署戰略合作協議,試圖聯合提供鋰電制造整線解決方案,不過實踐中仍然逃不過經典的“先有雞還是先有蛋”問題:沒有成熟應用案例使下游用戶不敢導入,無法在大生產環境驗證又使技術能力始終無法躍進。

面對這樣的現狀,該報告提出了破局“關鍵一招”即所謂的技術主權,翻譯成大白話就是:關起門來自己玩。

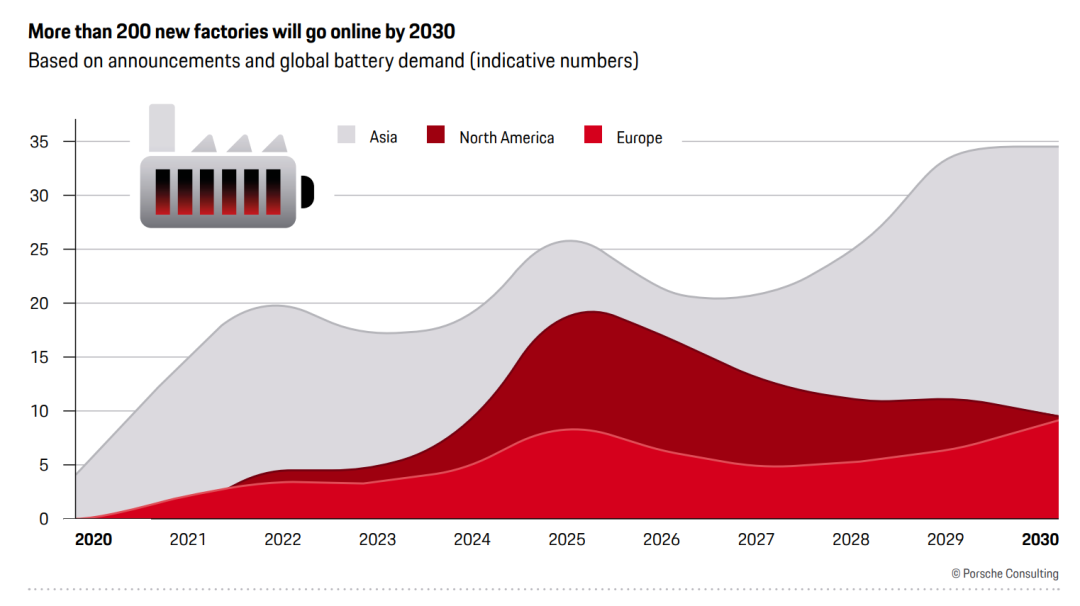

按照報告中的測算,到2030年全球已有規劃的約200個動力電池超級工廠項目中,有約45%位于歐美地區,如果這部分項目做到全部本地配套,那么即便歐洲制造商在亞洲市場只有個位數份額,仍然能夠實現20%的全球份額目標,并以這一體量孵化出一個完整的鋰電產業集群,而要實現這樣的圖景,顯然離不開嚴厲的貿易保護措施。

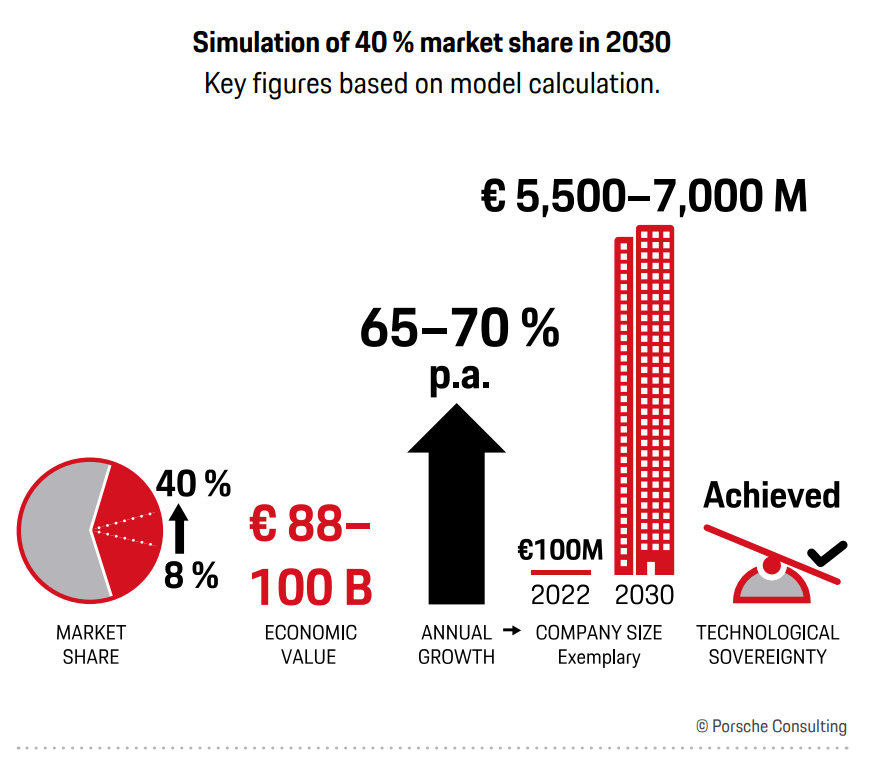

有趣的是,該報告還進一步暢想了歐洲鋰電裝備產業吃下全球40%份額的圖景,在報告編寫者看來,這樣的目標不僅有賴于產業政策傾斜,更隱隱指向舉國體制,聲稱歐盟當局也可以出于國家利益和能源安全的原因,推進組建類似于空客這樣的國策企業,在鋰電裝備領域突圍。

這份報告,無疑顯示出歐洲產業界當下的焦慮情緒,其原因也不難理解,長年習慣于歐美鋰電產業化節奏,正從小試、中試向大規模制造漸進過渡的設備廠商,驟然發現中國企業已經在全球產業中心地帶磨礪出了跨代式領先的競爭力,從交付成本、履約效率、通線周期、設計指標,都已經把歐陸企業遠遠甩開,原本摩拳擦掌準備登上冠軍獎臺,突然卻要面臨參賽資格也無法達標的尷尬,心態難免出現波動。

軟包電池領域翹楚孚能科技的遭遇,就為中歐鋰電裝備產業的競爭力現狀提供了生動注解。

根據不久前公布的2023年度業績快報公告,孚能科技當年虧損大幅增加近10億元人民幣,一個重要原因就是其在土耳其合資工廠出現大額前期投資虧損,公司方面人士坦言,土耳其基地當時定點的設備、原材料等供應商都是以歐洲的公司為主,成本高于國內供應商,且歐洲供應商從樣件到量產的時間周期長于國內供應商,產能爬坡時間比較遲,綜合導致了2023年的虧損,而作為主要應對策略,2024年公司將在土耳其工廠全面切入國內供應商,并已指派國內團隊到土耳其基地進行指導,從生產、爬坡等各方面提供支持。

無獨有偶,在歐洲產業界造勢的同時,美國鋰電產業雇傭的職業說客、韋恩戰略(Venn Strategies)關鍵基礎設施部門高級副總裁Bennett Resnik也投書媒體,呼吁為了經濟和國家安全,應激勵鋰電制造設備的國產替代,Resnik幾乎毫不掩飾地提出,美國當局不僅必須特別關注鋰電產品中使用的關鍵礦物,而且還應關注鋰電產品生命周期中從開采、加工、制造和回收它們所需的設備,言下之意也應設法排除中國鋰電裝備企業進入美國市場。

這樣的跨大西洋“夢幻聯動”恐怕并非偶然,同樣正大干快上鋰電產能的美國,也正在幕后力量推波助瀾下,興起制造設備被“卡脖子”的呼聲。

Resnik背后的韋恩戰略,與美國鋰電政策策源地就有著深度利益勾連,該公司的所謂關鍵基礎設施部門,幾乎可被視為美國能源部中層事務官僚的自留地,部門負責人Ben Steinberg在能源部關鍵崗位任職近十年,幫助指導能源部四年一度的能源審查并管理由80多名分析師組成的辦公室,還擔任著該部和五角大樓之間的能源技術項目協調聯絡人,其團隊副總裁級別人員中也有相當比例出身于能源部。

這種毫不掩飾吃相卻又合法合規的“旋轉門”,也加速了一個美國新能源產業“靠山吃山”的新興利益集團成形,除了鋰電產品補貼上廣為人知的歧視性標準,鋰電制造設備同樣也位于該集團的攻擊“鋒面”之內。

該國能源部轄下所謂鋰電產業公私聯盟Li-Bridge去年就已發布報告,預測到2030年美國鋰電制造設備相關資本支出將達到600億美元,并明確將“缺乏關鍵制造設備的國內供應商以及對外國供應商的依賴”列為一項關鍵行業挑戰,并直接點名先導智能、贏合科技等中國頭部企業,顯然也將這一市場納入了其視線。

不過歐美利益相關方抱團取暖的理想能否成為現實,仍然需要打上一個大大的問號,就像孚能科技案例所顯示的,大規模生產線上鋰電裝備晚一天投產、多一天停機,都會直接且顯著地影響企業收益,有多少下游鋰電廠商愿意舍己為人,以自己為學費幫助本土設備廠商走完學習曲線,恐怕難以過于樂觀。

此外,雖然歐美企業在機電設備上本身具備雄厚基礎,但鋰電裝備中沉淀的大量默會性專有知識,絕非簡單逆向模仿就能領會,而缺少這樣的知識,再精細的工藝與材料也難有用武之地,更重要的是,鋰電大規模制造不僅需要先進產線設備,還需要大量具備基本紀律性的基層操作工及配套的現場管理調度體系,而這恰恰也是歐美產業政策的軟肋所在。

Li-Bridge報告也不得不承認,美國國內鋰電大規模生產制造的專業知識/Know-how極為匱乏,尤其是在流程性工業特征為主的主材與電芯前段制造環節,“美國鋰電行業在大規模電芯制造和電池材料生產上有限的勞動力資源可能會被證明是阻礙2030年目標的一個嚴重問題”。

同樣不能不提及的是,從游說造勢中能夠明顯看到,歐美正極力試圖模仿中國產業政策成功經驗,但其照抄的作業還是較為初級的版本,在技術與市場地位懸殊過大的情況下,新型舉國體制對實現追趕必不可少,而強而有力的政府干預、超越短期經濟邏輯集體行動,在歐美制度框架下又談何容易。

不過無論如何,對于突如其來的歐美產業界敵意,中國企業仍應認真觀察與應對,在當前鋰電廠商接連放緩資本開支,設備企業自身面臨著商業周期考驗的情況下,出海戰略的重要性正空前凸顯,而想要穩穩當當將海外市場紅利落袋為安,對相關政策風險的前瞻應對不容忽視。

(責任編輯:子蕊)

文章標簽:

鋰電裝備

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@m.69gh.com

凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@m.69gh.com

猜你喜歡

-

美國加速打造電池產業鏈

2024-01-27 07:35 -

我國已制定氫能標準130余項 專家建議提高與國際標準的通用性

2023-12-17 20:14 -

電池供應鏈打通,LG野心初現

2021-01-02 17:08

|

|

|

|

|

|

專題

相關新聞

-

美國加速打造電池產業鏈

2024-01-27 07:35 -

我國已制定氫能標準130余項 專家建議提高與國際標準的通用性

2023-12-17 20:14 -

電池供應鏈打通,LG野心初現

2021-01-02 17:08

本月熱點

-

2024鋰電池行研報告

2024-05-24 18:59 -

多個鋰電項目終止,重磅文件引導企業單純擴大產能!

2024-05-15 19:12 -

小米入局電池制造,與寧德時代成立合資公司!

2024-05-20 19:05 -

攜手多地政府,這家企業5月三大電池項目開工/簽約!

2024-05-21 18:46 -

重磅!新能源突傳三大利好!固態電池賽道即將爆發

2024-05-28 18:18 -

投資超25億元!這家鋰電企業擬在美國建設電池化學品項目

2024-05-22 19:20 -

又一10GWh項目開工,固態電池距離產業化還要多久?

2024-05-11 19:17 -

寧德時代、比亞迪、中創新航共同供貨蔚來“樂道”?

2024-05-09 18:48

微信公眾號

微信公眾號